年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、高橋輝行さん(KANDO(カンド)株式会社 代表取締役)です。

高橋さんが行っているのは、

企業の「価値創造の伴走支援」や「価値創造を実現する“推進役”の育成」(人材育成)

です。

日ごろの仕事の中では、顧客に対する「価値の提供」を意外と疎かにしている、むしろ忘れてしまっているのが実情かもしれません。現場の従業員が「うちの商品・サービスの価値ってなんだっけ?」となってしまったり、従業員に「うちの顧客は誰?」と尋ねても「誰……? あまり考えたことなかったです。とにかく売り上げは上がってますから」となってしまったり。実はよくあることかもしれません。

高橋さんはそうした状況に警鐘を鳴らします。そして、これからの日本のために「価値を創造する人材」を育てようとしています。

後ほど詳しく説明しますが、“推進役”とは、理想と現実の両方を見ながら、あるべき姿=価値創造を実現すべく、プロジェクトを「推進」していく役割の人です。高橋さんが10年かけて形にしたプロジェクトマネジメントメソッド「Roles®」(ロールズ)の肝ともいえます。

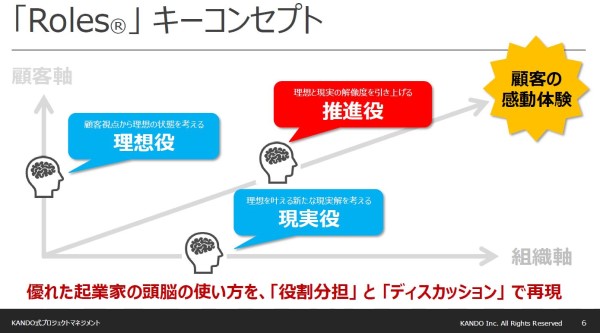

高橋さんは現在、中小企業やスタートアップ企業、そして中小企業などを支援する金融機関(銀行・生命保険など)向けに、「Roles®」を指導・伴走しています。金融機関と一緒に、取引先企業に対して「顧客価値創造プログラム」(塾のようなイメージ)を提供しているケースもあります。プログラムを受けて成果を上げた企業もあり、また、金融機関の中には、自ら「推進役になりたいので勉強したい」という人も出てきているそうです。

今回、高橋さんには、価値創造するための「Roles®」のポイントや、“推進役”の意義、価値創造のプロジェクトを進めるときに企業がつまずきがちな壁などを伺いました。

実際に高橋さんが伴走して成果を挙げた事例なども教えてもらいましたので(第6章)、

「新しいことにチャレンジしたいが従業員がなかなか動いてくれない」

「従業員に自ら考え提案し、行動を起こしてほしいのだが……」

と悩む中小企業経営者の方、そして、金融機関など中小企業を支援する立場の方々には、大いにヒントになるかもしれません。よろしければご一読ください。

1 KANDO(カンド)株式会社の事業内容、そして高橋さんのプロフィール

高橋さんはまず、事業について次のように話してくれました。

「価値を創造できる人材を育てる。そして、そういう人材をこれからの日本に残していかなければ。そうしないと日本に未来はない。そう考えて、我々はこの一点に集中して事業に取り組んでいます」

ひいては、「働くことに感動できる社会」を実現するのが高橋さんたちの経営理念です。

(出所:KANDO(カンド)株式会社 会社説明資料)

高橋さんはもともと、大学院までは物理学を学び、そのあと大手広告代理やベンチャー企業で仕事をし、急成長企業でいくつかのターンアラウンドを経験してきました。

その中で、10年かけて「Roles®」(ロールズ)という「価値創造プロジェクトの型」、メソッドを見出し、体系化してきました。

複数社のターンアラウンドなども含め、100社以上の価値創造を推進し、その実績から仮説検証を繰り返して編み出したメソッドなので、説得力が違います。

(出所:KANDO(カンド)株式会社 会社説明資料)

高橋さんは、2025年4月22日に新しく書籍を出版しています。気になる方は、下記からご確認いただけます。

「伝わらない」がなくなる話し方の順番

2 「Roles®」(ロールズ)の肝は“推進役” 。そして必ず「実体験」で身に付けること

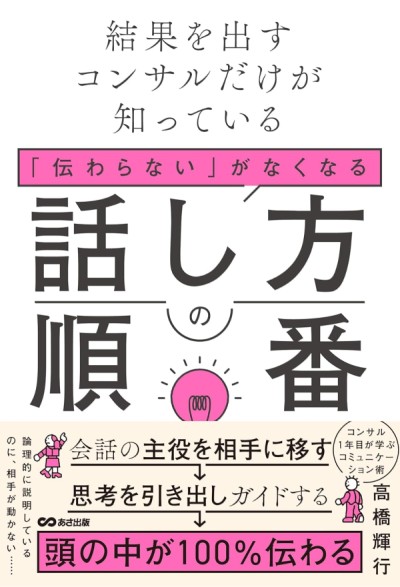

高橋さんの「Roles®」(ロールズ)のキーコンセプトは、

「優れた起業家の脳みそを追体験することができる」

というものです。この追体験を、ロールプレイ型でプロジェクトとして展開できるのが 「Roles®」の仕組みです。

優れた起業家の脳みそには3つのモードがあります。「理想脳」「現実脳」「推進脳」です。それを3つの役割「理想役」「現実役」「推進役」として、自分たちの企業(伴走支援される企業)に落とし込み、それぞれの役割を明確に分担しながらプロジェクトを進めていく。これによって、顧客が感動できる価値を提供できる。そう高橋さんは語ります。

(出所:KANDO(カンド)株式会社 会社説明資料)

ここで重要になってくるのが「推進役」です。「理想と現実がぶつかる場面で、両者の解像度を引き上げつつ、価値創造するためにプロジェクトを推進していく」役割だからです。

また、高橋さんたちの行っている人材育成・伴走支援の大きな特徴は、

実業の中で実際に価値を生み出す経験をさせて「価値創造の型」を身に付けてもらう。必ずアウトプットが出る

というところです。

実際にゼロイチで新しい価値を生み出したアウトプット事例も、次のように数々あります(事例の一部は後ほど第6章で紹介します)。「提供サービス」の左端にある通り、「ガチプロジェクト事業を伸ばす/変える」を実践している高橋さんたちです。

(出所:KANDO(カンド)株式会社 会社説明資料)

やはりポイントとなるのは推進役で、「価値創造を担う推進役の育成は急務」と考えている高橋さんは、「推進役を育てるビジネススクール」を2025年夏から秋に立ち上げる予定とのことです。

3 「Roles®」(ロールズ)の進め方と大事な「自走」

「Roles®」の進め方について、高橋さんからいくつかお話を伺いました。

まず大事なのは、「Roles®」に取り組む目的=「顧客価値の創出」を明確に設定していること。そして大前提として、ドラッカーが言った通り、「顧客は誰か」をちゃんと見る。そこから始まります。

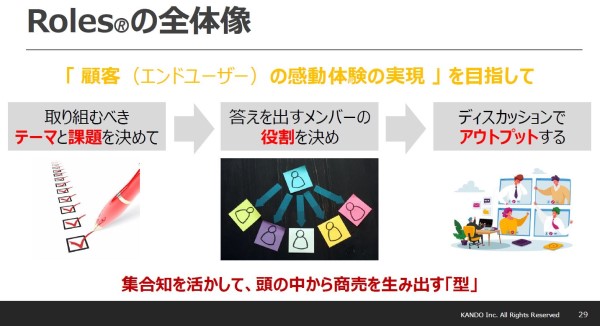

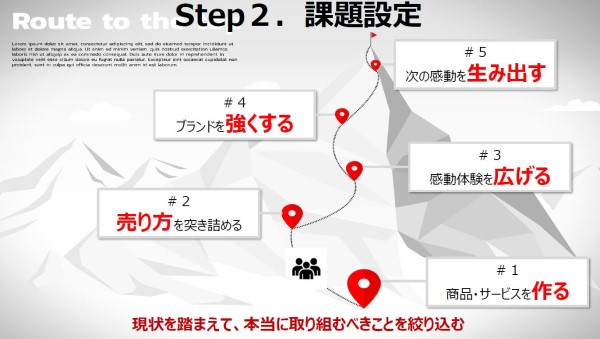

「Roles®」では実際に、次のように進めていきます。この一連のプロセスを「型」として落とし込んでいるのが「Roles®」の核となります。

- 取り組むテーマと課題を絞り込む

- 答えを出せるメンバーを集める

- 役割分担(理想役、現実役、推進役)をする

- ディスカッションを通してアウトプットを磨き上げていく

(出所:KANDO(カンド)株式会社 会社説明資料)

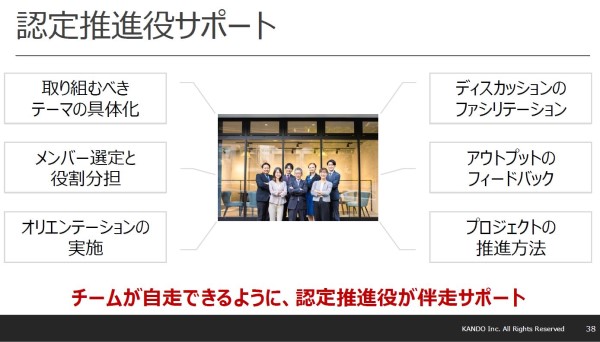

高橋さんたちの伴走支援の大きなポイントは

企業が自走できるようにする

ところです。高橋さんは、

「誰が顧客なのか。そしてその人たちをどのように喜ばせるかを、自分たちで考え抜いて実行していく。これを、従業員、組織ができるようにしていくことが最も大事」

といいます。安易に外部の力に頼るのではなく、

「自分たちでやる。だからこそ感動体験につながっていく」

ということなのだと感じます(外部の力を借りるのが悪いというわけではありません。必要であれば、外部の力を借りることも大事です)。

4 新規事業などで企業がつまずきがちな6つのポイント。これを自覚するだけでも勉強になる!

これまで100社以上を伴走支援してきた中で、多くの起業がつまずくポイントは6つに集約される、と高橋さん。この「つまずきポイント6つ」について、高橋さんに解説してもらいましたので、以降でまとめます。思い当たる方も多いのではないでしょうか。

(出所:KANDO(カンド)株式会社 会社説明資料)

【高橋さん解説:新規事業などでつまずきがちな6つのポイント】

1.取り組むべきテーマの具体化

→経営者は「思い込んでいる」場合が多い

新規事業に取り組もうとする際、経営者の「やりたいこと」や「直感的な危機感」からスタートするケースが多いです。

しかし、「それが本当に今、取り組むべきテーマかどうか」は別問題です。

例えば、経営者に色々と話を聞いていくと、「今は新規事業をやるのではなくて、現業を深掘りした方が早い」となることも少なくありません。そこで、まずは経営者との壁打ちを通じて、企業の本質的な課題やテーマを抽出する必要があります。

2.メンバー選定と役割分担

→「使いやすい人」をアサインしてしまう

新規事業のプロジェクトなどの失敗でよくあるのが、「使いやすい人」をアサインしてしまうことです。「誰ならどういうアウトプットができそうか」「誰にどういうアウトプットしてほしいか」ことを考慮して人を選んでいないというケースです。

理想役・現実役・推進役という役割分担に基づき、アウトプットベースで、適性のある人材を割り当てることが重要です。

3.オリエンテーションの実施(目線合わせ)

→コミュニケーションが荒っぽい

忙しい中小企業の経営者などはどうしても、「新規事業を思いついたので、進め方をとりあえず考えといて」など、従業員に対して説明不足になりがちです。「とりあえず考えといて」とだけ言われて動ける人はあまりいないでしょう。「どのような背景で、どのような顧客がいる仮説なのか、アウトプットの期待値、そのアウトプットが出せるかどうか」などを、従業員ときちんと共有し、目線を合わせてからスタートするのが望ましいでしょう。

4.ディスカッションのファシリテーション

→建設的にディスカッションするのがどういうことか分かっていない

ファシリテーション、これはかなり難しいものです。単に集まってワーワーと話すだけでは話は前に進みません。

段階を経て議論を深めていく設計が必要であり、技術も経験も求められます。

5.アウトプットのフィードバック

→「価値を提供する先(顧客)」の視点から価値を見なければ進化はしない

社内視点での「これでいいんじゃないですか」では価値は磨かれません。価値を提供する先は顧客なので、ちゃんと顧客視点で見直してフィードバックをするという文化、習慣が必要です。

6.プロジェクトの推進方法

→新しいことをやるときの一つ一つの障害を根気よくつぶしていく

新しいことをやるには障害がつきものです。そこで、一つ一つ整理し、打ち返していくプロセスが必要ですが、途中で面倒になって放り出す、投げ出すことも多いです。

障害を一つ一つつぶして、乗り越えていくことが求められます。

この6つはどれもとても重要なことばかりですが、特に技術や経験が求められるのが「ディスカッションのファシリテーション」かもしれません。おそらく、多くの人が「ディスカッションがうまくいかない」体験があると思います。

高橋さんたちは、ファシリテーションのトレーニングを次の2つの方法で提供しているそうです。特に2つ目のトレーニングはなかなか難しそうですが、実践的で身につきやすい方法といえます。

【ファシリテーションのトレーニング方法】

1.問題解決のトレーニング

ディスカッションの問題集を解いてもらいます。あるいは、ディスカッションで相手が色々と発言していることを一言で要約してみる、論点をMECEで挙げてみるなど、発言の中にある課題を整理し、表現する訓練を行います。

2.実践とフィードバック

実際のディスカッションに入ってもらい、ファシリテーションを行ってもらいます。それを高橋さんたちが横でチェックしながらフィードバックを行います。実践なので、緊張感を持ってディスカッションを行っているようです。

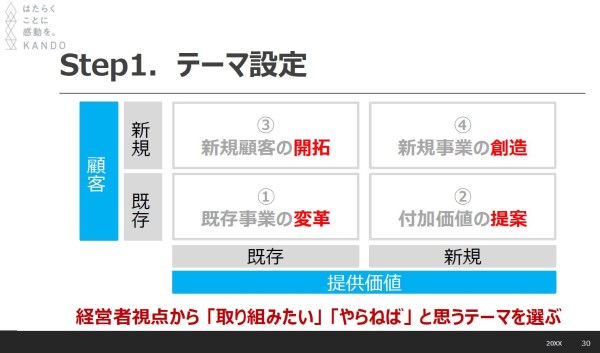

【テーマの具体化】

初手となる「テーマの具体化」についてもかなり大事です。最初にしっかりと明確化しておかなければ、スタートラインにも立てません。

例えば、「DXをやりたい」というような漠然とした目的を、

- 既存事業の変革か?

- 新たな顧客への価値提供か?

などに分解し、「何のためにやるのか」を明確にする作業を行います。

また、何かを作る、売る、広げる、などのプロセスがありますが、「売れないのは売り方(営業)に課題があるのか、それとも商品そのもの(作り方)に課題があるのか」を明らかにすることも大事です。これを曖昧なまま進めてしまうと、プロジェクトは形骸化します。

だからこそ、最初の「問いの設計」が非常に重要だと高橋さんは語ります。

(出所:KANDO(カンド)株式会社 会社説明資料)

5 推進役に向く人、向かない人。事業承継など目的によって推進役に適する人は変わる

高橋さんは、「推進役には、やはり向き不向きがあり、向いていない人の例としては、自分でガンガン進めたいタイプの人です。推進役には、他人に成果を出させるマネジメント視点が必要だからです」と説明します。

高橋さんたちは、推進役の選定を次のように行っているそうです。

「私たちは、適性診断(チェックリスト)を用いて、役割のフィットを見極めています。本人の希望があれば育成は可能ですが、時間と覚悟が必要です。現場では、多くの企業の場合、現実役・理想役には立候補者がいるものの、推進役は名乗り出にくいという傾向があります。そこで、最初は私たちが役割分担を決めてスタートすることが多いです」

ちなみに、推進役候補の年齢層は主に以下の2パターンだということです。

- 30~40代(マネジャー):プロジェクト推進を担う中堅層として育成

- 50~60代(事業部長や経営者など):次の「理想役」(後継者)を支援する役割として事業承継の一環

特にこれからの中小企業にとって必要だと感じたのは、

事業承継の一環として、50~60代の経営者自身や事業本部長などが推進役を学ぶ

という高橋さんのお話です。

経営者の多くは理想役で、一足飛びにやりたいこと・理想の姿を実現しようとする傾向にあります。そうするとプロジェクトがうまく進まないので、推進役が理想の姿をブレイクダウンし、段階を踏んでステップワンから、というふうに進めることになります。

こうした一足飛びに進めがちな理想役である経営者が、理想役のまま、事業承継をして次の世代に継いでもうまくいかないことが多いので、

経営者自身が推進役を学び、「推進役」となって「次の理想役」を支援できるようにする

ことが必要です。これは、今後の中小企業にとても大事な考え方だと感じます。

高橋さんのお話を踏まえると、プロジェクトの推進や事業承継などの目的に応じて、推進役に適した人材像はある意味適材適所、変わってくるといえるでしょう。

6 価値創造の事例。実際に成果が上がっている事例をみてみましょう

最後に、高橋さんたちの伴走支援で価値創造した事例をいくつかご紹介します。面白い確かな成果を上げている数々の事例がありますので、「自社で取り組むとしたら」のご参考になればと思います。

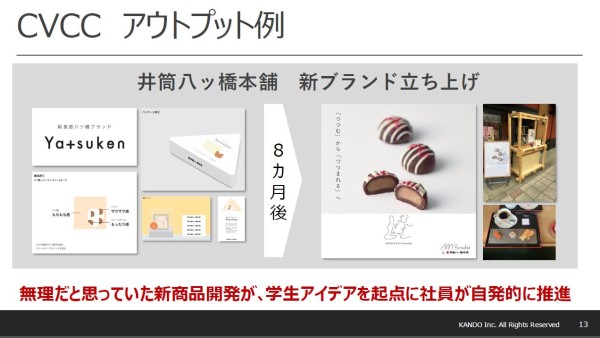

1.井筒八ッ橋本舗(創業220年の京都の超老舗)

(出所:KANDO(カンド)株式会社 資料)

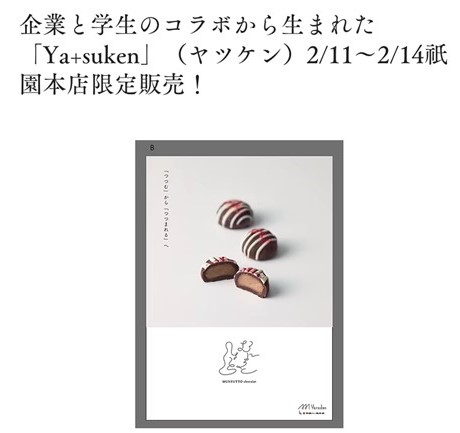

(出所:KANDO(カンド)株式会社 ホームページ)

創業220年という超老舗の八ツ橋本舗で、高橋さんがファシリテーターとして入って産学連携で価値創造に取り組み、若手の従業員が中心となって新しくて面白い商品を作り出した、という好事例です。

大阪芸術大学との産学連携で「Yatsuken(ヤツケン)」=「八ッ橋食感研究所」という新ブランドを立ち上げました。

そしてなんと2週間に1回という驚異的なスピードで、商品アイデアを試作・実験するプロジェクトを実施します。

「2週間に1回」は最初、さすがに経営者も従業員も消極的だったようです。しかし、そのうち、特に若手の従業員が積極的になってきます。バレンタイン向け【むにゅっとしょこら】という全く新しい商品を開発・販売します。

このチョコ商品は今までの八ツ橋の概念をガラッと変えるもので、八ツ橋の生地をチョコで包んでいます。今までの八ツ橋の「つつむ」を「つつまれる」に変えた新食感のチョコレートということで人気になり、完売したそうです。

高橋さんにヤツケンの取り組みについて伺ったところ、次のお話をしてくださいました。

「今回、キーになったのは製造部門の若い女性従業員です。その方が『楽しい!』となってスイッチが入り、全体的に変わって行った感があります。その従業員の方は、最初は現業も忙しかったので、『アイデアがあっても商品がつくれないかも』と消極的でした。しかし、みんなで議論して試作品をつくってみたら『楽しい』ということで、どんどん積極的に自発的に動くようになりました」

また、その女性従業員いわく、

「みんなで、どのような顧客にどのように喜んでもらうかなどを議論していて、誰に喜んでもらえるのかを考えたら、とても楽しくてスイッチが入った」

「顧客のために」「自分たちはどういう感動を提供できるか」を問いかけると、従業員の目の色が変わって自発的に考え動くようになる、と高橋さん。そうなると、従業員自身も「楽しい!」と感じて、組織の自走が進むのだと感じます。

2.ネイル整形サロン(学生起業)

(出所:KANDO(カンド)株式会社 資料)

こちらは、KANDOが出資して子会社を設立した事例です。

大阪公立大学の学生が持つ「爪を補整する技術」をビジネス化。議論と仮説検証を重ねて、大阪天王寺に一号店をオープンしました。

この学生の方は、もともと技術を持っていて何かやりたいと思ってはいたものの、不安があって踏み出すことができないでいました。

高橋さんは、「いいもの、面白いものを持っていても世に出てない人、踏み出せない人はたくさんいる。しかし、こうしてガイドしていくとちゃんと形になる」と話してくれました。

高橋さんのやっていることを山登りで例えると、一緒に山に登るシェルパ(登山ガイド、案内人)が思い浮かびます。「あそこの山の登り方を教えます」ではなくて、高橋さんたちは一緒に山に登って案内する。高橋さんの言葉を借りると、次のようなことかもしれません。

「山登りで例えるなら、『荷物が重いのなら、たまには持つよ。危険そうな場所があったら先に行ってみるよ』という感じで、一緒に解像度を上げていくことをやっています」

3.まんまるおにぎり(行列ができるおにぎり屋さんに)

(出所:KANDO(カンド)株式会社 ホームページ)

こちらはまさに新規事業、新業態を立ち上げた事例です。

もともとは工場などの社食を展開しているこの企業、コロナ禍で社食を誰も利用しなくなってしまい、会社の危機に直面します。経営者の方は、「そういうときだからこそ新しいことにチャレンジしよう!」ということで、BtoCにチャレンジしてみることになります。

経営者がご飯大好きなので「最高においしいご飯をつくろう!」ということに。高橋さんと議論を重ね、1年半かけて行列のできる人気のおにぎり屋さんにまでなりました。テレビの取材なども受けています。

「本気で顧客のことを考え続けたら、行列店にまでなれるという事例です」

と高橋さんは教えてくれました。

4.大同生命×KANDO「どうだい?顧客価値共創プログラム」(第2回がもうすぐ開催!)

高橋さんたちは大同生命と一緒に、「顧客価値共創プログラム」も実施しています。

これは、大同生命が運営している経営者向けメディア「どうだい?」の特別プログラムとして行っているものです。「どうだい?」による特別価格でKANDOの顧客価値を創造する4カ月間のプログラムを受けられるというもので、いわば「4カ月間の実践的なビジネス塾」です。

受講した経営者の中には、「このプログラムを受けたおかげで2000万円の売り上げがあがりました!」という方もいたそうです!

なお、この「どうだい?顧客価値共創プログラム(第2回)」は、2025年6月4日(水)からプログラムの1回目を開始する予定です。4月25日(金)より「どうだい?」内イベントページにて本プログラムの応募開始をしています(応募〆切5月下旬予定)。

https://dodai.daido-life.co.jp/event/detail/1656

高橋さんたちのこれらの事例からも分かる通り、

顧客は誰か、そして、その顧客にどのような感動を提供できるかを問い直し、アウトプットし続ける

ことが、企業や、企業で働く個人を大きく変えるきっかけになるといえます。

高橋さん、とても勉強になる、かつ実践的なお話を有り難うございます!

以上(2025年4月作成)