年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、下村 雄一郎さん(株式会社バイウィル 代表取締役社長)です。

「日本の脱炭素を、カーボンクレジットで真剣に目指す」

と大きな夢を掲げ、着実にしかも迅速に事業を進めている下村さん。

この日本で、カーボンクレジットが環境的にも大きな意味があり、そしてちゃんと経済的にもメリットがあるものとして普及していくようカーボンクレジットの創出と流通に尽力しているわけですが、ポイントの一つは、

自治体や地域金融機関と連携し、地域企業を巻き込んで、「地域を主役」に進めている

ところです。

こうした下村さんたちの取り組みはとても注目されており、日本の林業界では知らない人がいないくらいの林業会社の代表や元環境省事務次官、元金融担当大臣といったそうそうたる顔ぶれが顧問に名を連ねています。

下村さんたちは、地方銀行など日本全国の地域金融機関や自治体、地方のテレビ局などとかなりのスピード感を持って連携してきています。「自分のことよりまず周りのこと。人を喜ばせたい」という下村さんの仕事に取り組む姿勢が、多くの人を惹きつけ巻き込んでいるからこそ、すごい勢いで賛同され、連携がどんどん広がっているのではないかと感じます。

この記事では、下村さんのそうした仕事への姿勢やカーボンクレジットの事例などをお伝えします。新しい年を迎えた今、多くの経営者の方や、地域金融機関の方に、

- 2050年のカーボンニュートラル(温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする)に向け、継続していける地域の脱炭素活動とはどういうものなのか

- 人とかかわってビジネスを進めるときに大切なことは何か

などのご参考になりましたら幸いです。

【プレスリリース】経営体制強化のため、顧問7名を招聘(2024年9月)

https://www.bywill.co.jp/news/20240905-2

【プレスリリース】元大和証券 専務取締役の丸尾浩一氏と元日本郵政 専務執行役CCOの早川真崇氏がバイウィルのアドバイザーに就任(2025年4月25日)

https://www.bywill.co.jp/news/20250425

1 バイウィルのパーパスと下村さんのプロフィール

事業開始からたったの2年あまりで、カーボンクレジットについて地方銀行など119のパートナー(2025年5月7日時点)と提携してきた下村さんたちバイウィル。掲げるパーパスは次の通りです。

(出所:株式会社バイウィルのコーポレートサイトから抜粋)

注目度も高く快進撃を続けているバイウィルの根底には、「下村さんの描く大きなあるべき姿=夢」「環境的意義に加え、経済的にもメリットがある分かりやすい仕組み」、そして何より「地域が主役」「人のために」といった「下村さんの仕事の姿勢」がありました。

まずは下村さんのプロフィールからご紹介します。

(出所:株式会社バイウィル会社紹介・サービス紹介資料より抜粋)

プロフィールからも分かる通り、ビジネスのプロフェッショナルな下村さん。それだけではありません。コンサルティング会社の後「夢ある人を“勝手に”応援する会社」をつくったりするなど、とにかく常に「人のために」の姿勢を貫いている方でもあります。

2 下村さんが注目される理由を紐解くと「姿勢」が見えてきた

下村さんが行っているカーボンクレジットが注目されているのにはさまざまな理由がありますが、ここでは次のような、下村さんの「仕事に取り組む姿勢」に焦点を当ててみたいと思います。

- 地域が主役、自分たちは黒子に徹する

- 自分よりも周り。人を喜ばせたい

- 大義と実利

1)地域が主役、自分たちは黒子に徹する

下村さんがバイウィルの社長になってからは、カーボンクレジットに絞って事業を展開しています。なぜカーボンクレジットを選択したかについて、下村さんは、次のように話しています。

「カーボンクレジットに取り組んだ結果、CO2の削減量などを増やした分が環境価値になり、さらにはそれが経済価値になって、お金として循環するという……。『環境の取り組みそのもの』がサステナブルであってほしい、という願いも込めてカーボンクレジットを選択しました」

意義もあり、かつ、経済的メリットもあるということが、環境の取り組みを継続していくためには重要だと下村さんは繰り返します。

カーボンクレジットを選択した下村さん、

どうせやるならいくとこまでいったるか!

と決めて、大きな夢「日本の脱炭素を、カーボンクレジットで真剣に目指す」を掲げます。「日本の」とはいえ、日本には47都道府県それぞれ地域があります。そこで下村さんは「地域の脱炭素」から日本の脱炭素を実現しようと考えます。ここでも下村さんは大事なキーワードを話しています。

とにかく地元、地域の方々が主役。私たち(バイウィル)は黒子に徹する。そうしたほうが地域の脱炭素は進む

「地域が、地元が主役」を繰り返す下村さん。地域の方々が主役ということは、旗振り役も地域の方々です。地方銀行や自治体が旗振りして自主的に進めていくのを、下村さんたちは後ろで支援する。そういう仕組みやモデルを作って、地方銀行や自治体との連携を増やしてきたといいます。これは、地方銀行や自治体にとっては、本当にうれしい、地域のことを本当に考えている取り組みといえるのではないでしょうか。

こうした「地域が主役、自分たちは黒子」という思いについて、下村さんは、次のように説明してくれました。

「自分がまだ20代、30代だったら『自分たちのサービスや商品が一番』と掲げて世の中に広げていくのかもしれないですし、若いころは、実際にそれに近いことをしていたと思います。

ただ、自分が40代になって色々な方にお世話になって生きてきたからこそ、『やりたいことは日本の脱炭素であり、地域の脱炭素であり、地域にお金が循環する仕組み。その仕組みの中で自分たちが目立つ必要はなく、地域の皆さんが前に立っていただくのがよい』と考えるようになった。そういう、地域の方が主役になるビジネスをつくりたい」

こうした考えを伝えてきたことが、わずか2年足らずで66もの地方銀行や自治体との連携を実現しているのだと思います。

(出所:株式会社バイウィル会社紹介・サービス紹介資料より抜粋)

また、地域の脱炭素を継続して実現していくために、実際に地方銀行などに利益を出すということも、連携が進んできた理由といえるでしょう。ここも、下村さんの「自分は黒子として働き、周り、相手(地方銀行など)を喜ばせたい」という姿勢が貫かれているように思えます。

2)自分よりも周り。人を喜ばせたい

バイウィルでカーボンクレジットを手掛けているから、ということではなく、下村さんは、「自分よりも周りの人がよくなるように。人を立てる。人を喜ばせたい。人のために」という姿勢を、もっと前から持っていて、ずっとその姿勢で仕事に取り組んでいると思います。

ご自分からはお話になりませんが、下村さんは、以前のコンサル会社時代にもそういうことをやってきています。当時、コンサル会社における関西の責任者として、全く縁もゆかりもない関西エリアに一人で乗り込んで来た下村さん。にもかかわらず、当時、地方銀行(コンサル時代も地方銀行とはかかわっていました)と徹底的に黒子の立場で、ほとんど常駐くらいの勢いで現場に入っていました。自分は黒子に徹して、銀行(相手、かかわった人)と真摯に向き合って喜ばせるという下村さんの姿勢は、当時からとてもあったように思います。

コンサル会社の最後の2年9カ月、下村さんはメガバンクに出向しており、法人戦略部で銀行内部のことにも取り組んでいました。そこでも、ものすごくたくさんの方から慕われて頼りにされ、「(銀行に)残ってほしい」と盛んに言われていました。昔から「自分よりも周りの方々が良くなるようにする」という姿勢だった下村さん。こういう仕事の姿勢があるので、今、まさに全国の多くの地方銀行が賛同しているという素晴らしい結果につながっているのではないでしょうか。

「自分よりも周りに良くなってほしい、喜んでほしい」という姿勢の理由を聞いてみると、「自分ではなく周りの方がすごい方が多かったので。そういう方々と接して、そういう方々に憧れていくうちに、唯我独尊のようなビジネスをしたいとは全く思わなくなりました」という答えが返ってくる下村さんです。

3)大義と実利

2年あまりという短期間で多くの連携先を獲得している下村さんたちですが、特に一般的には時間がかかりそうな地域金融機関と数多く連携していることを考えると、圧倒的なスピード感です。

なぜここまで地域金融機関の賛同を得ているのか。下村さんは、「大義と実利」という言葉を地域金融機関に対してずっと言ってきたと語ります。

「地域金融機関さんからよく伺っていたのは、やはり、『地元のため、ということから逃れられない』ということです。それならば、地域の脱炭素というのは、地元に対する『大義』として掲げられる。金融庁も求めているとなると、『大義』はとても立ちやすいです。

一方、『大義』が立っても『実利』が無ければ、金融機関としては動けない。この場合の『実利』は、カーボンクレジットの発行です。発行して流通に回すと、そこに差益が生まれますので、そこを銀行さんに取っていただく。

ですので、例えば、その県のカーボンニュートラルを、その地方銀行さん主導で進めていただくのが大義。実利は実際にカーボンクレジットを発行・流通させた際の差益。こうして『大義』と『実利』を絡めながら、地域金融機関さんにお話させていただきました。

(連携を進めるのは)それでも難しいところはありましたが、ご縁がつながったり、ハブになってくださった金融機関さんがあったりしましたので、それと、やはり大義と実利。これを丁寧にお伝えしながらここまで来られたと思います」

ここにも、「地域金融機関を喜ばせたい、地域金融機関のためになることは何かを考える」という下村さんの気持ち、そしてそれを伝え実践し続ける真っ直ぐさ、あたたかさを感じます。これが地域金融機関に伝わっているからこそ、これほど多く賛同を得ているのだと思います。

3 今取り組んでいる事例と、顧問団の話

下村さんたちが今取り組んでいることや、2024年9月と2025年4月にリリースした顧問の方々について聞いてみました。

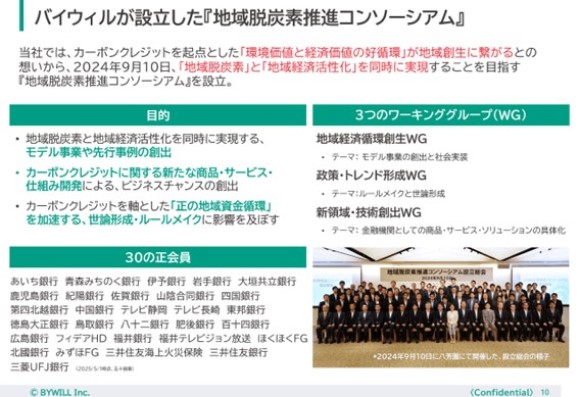

1)地域脱炭素推進コンソーシアム

地域金融機関や自治体、地方のテレビ局など、連携先を増やしているバイウィルは、2025年にはなんと、70~80くらいの自治体と連携協定する予定だそうです。こうした自治体との連携協定においても、「自治体とバイウィルではなく、地域金融機関に入ってもらうことに意義がある」と言う下村さんです。

また、バイウィルでは、「地域脱炭素推進コンソーシアム」も設立しています。カーボンクレジットについてまだまだ不明確な法的、会計的、税務的部分などについて地域金融機関と一緒にワーキンググループを立ち上げて、地域に脱炭素が浸透していくような取り組みを進めています。

(出所:株式会社バイウィル会社紹介・サービス紹介資料より抜粋)

2)地域の脱炭素活動の取り組み事例

バイウィルでは、北は稚内(わっかない)から、南は屋久島(やくしま)まで、地域の脱炭素活動を行っています。

下村さんが「地域の脱炭素活動」をもう少し開いて説明してくださったのが次の内容です。

「例えば、自治体では『ゼロカーボンシティ』という、自治体参加でCO2排出量をゼロにしようという動きがすでに行われています。それに対して環境省なども補助金を出したりしている。ただ、どうしても体制などの問題でうまくいかないことがあります。そうしたときに、例えばこのカーボンクレジットは、『自分たちが持っている財産価値(森を持っていたり、電気をすべてLEDにしていたり)をまず、ちゃんと価値化しよう』というものです」

具体的な例として挙がったのは、バイウィルの連携先である中部圏の地域の事例です。

その地域では、まず市(自治体)が率先してLEDに変えた効果をクレジット化しようとしています。商工会議所と地元の地方銀行とで地元の企業に対してセミナーを開催し、「市も脱炭素の取り組みを行ってそれを価値に変えたので、地元の企業さんたちも一緒にやりましょう!」と呼びかけようとしています。

また、この市の場合、クレジットを買ってくれる側の大企業もあるのが大きな特徴です。

つまり、市がハブとなり、地元企業を巻き込んでクレジット化して価値を創出しようとしていたり、クレジットを買ってくれる側の地元の大企業も巻き込んで流通に回そうとしていたりしているのです。このとき、地元企業とつながりがある地元の地方銀行は、地域の現場で地元企業と連携を取り地域の流通に回す、ということをしています。

このような、自治体、地域金融機関、地元企業を巻き込んだ動きをしているのが、下村さんたちの地域の脱炭素活動の事例です。

なお、下村さんいわく、こうした地域の脱炭素事例は、地域ごとに特徴がいろいろあるそうです。例えば鹿児島だったら牛・豚系のメタンに注目しているとか、静岡だったらお茶に注目しているなど。地域特性を活かしながら、自治体や地方銀行に、自分たちで率先して創出し、流通に回すという仕組みをつくってもらいつつ進めているといいます。自治体も地方銀行も地元企業も巻き込みつつ、こうした地に足の着いたオペレーションに落とし込んでいるというのは、なかなか他にはないことで、他では実現しにくいのではないかと思います。

どうしてここまで、自治体と地方銀行が動けるのか、その理由は、

「分かりやすさと、大義と実利にこだわっているから。分かりやすくして、大義もあってお金にもなりますよ、というところがあるからです」

という下村さん。

「例えば、先ほど例に挙げた市の場合は、『LED化した人、この指とまれ』と言っているだけです。難しいこと、複雑なことをやろうとしているわけでは全くありません。

現場で地元企業と接する銀行の営業担当者にも、『地元企業の方に対して営業する必要はありません。LEDについて、この質問とこの質問だけしてください』というものを定めているんです」

この分かりやすさ、現場での取り組みやすさ、動きやすさ。これもすべて、周りをよくしたいという下村さんの気持ちが細部にまでも表れているということではないでしょうか。

バイウィルには、メンバーとして銀行出身者やメーカーの営業出身者がいて、ひたすら全国各地を回り、そこで得た情報を定期的に情報交換して地域ごとのプランとモデルをつくる、そしてそれを持ってまたひたすら全国を回る、ということを繰り返しているのも大きな強み、スピーディさの一因です。

3)そうそうたる顧問の方々

この記事の冒頭でもご紹介しましたが、バイウィルには、2024年9月、2025年4月にプレスリリースしたそうそうたる顧問団、アドバイザーの方々がいます。

例えば、林業の世界ではおそらく誰もが知っている林業の大家、速水林業の9代目代表の速水亨さんがおられます。速水さんは、森林認証システム「FSC認証」を日本で普及させて山の価値を高めていこうという活動を進めています。

下村さん曰く、速水さんは「山の持ち主、林家の方々にお金が戻ってくる仕組みがあるのであれば、それを広めて山の価値を高めていくことに活かしたい」ということで、日本の林業の未来のために、顧問として参画してくださっているそうです。

また、元環境省事務次官の中井徳太郎さんは、日本製鉄の顧問もされています。中井さんは環境省時代から地域内で価値と経済が循環することを考えてこられました。中井さんは、バイウィルには大義があり、その大義が世の中のためになるということで応援したいと参画してくださっているそうです。

顧問の方々のプロフィールなどは、こちらからご確認いただけます。

https://www.bywill.co.jp/advisor

4 今後について

下村さん曰く、バイウィルは今後、次のように進化していく方針です。

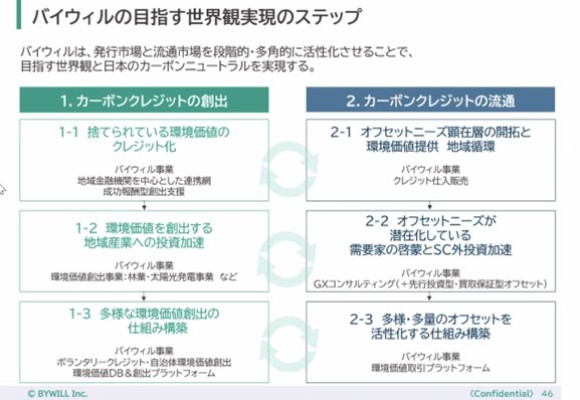

(出所:株式会社バイウィル会社紹介・サービス紹介資料より抜粋)

「いかに脱炭素の取り組みが進んでいくのかという創出側と、お金に換えられる流通側、この両方をもっともっと進めていかなければならないと思っています。

今まで進めてきたのは、(上記)資料の1-1、いわば『気づかれていなかった脱炭素の取り組みを価値化すること、誰かがやったこと』。そして今は、1-2、『我々が直接かかわって、脱炭素の取り組みを加速させていく』ことを行っています。

2-1では『作られた価値は金融機関を通して価値に代わり、流通に回す』ということを行ってきました。今後は、2-2の『大企業などをもっと巻き込み、先行投資してその結果得たクレジットを分配する』という仕組みも作っていきたいです。

また、2-3の『我々が流通プラットフォームを作り、情報を細分化、リッチに(森なら森、生物多様性ならその分野など)しながら個別の価値をつくり、その取り組みから生まれたクレジットを買う理由を作っていく』ということも進めていきます。

例えばのイメージですが、畜産分野でいうと私たちがメタンガスを発酵させる機械を買って地域に設置する。そうすると地域の方々の手間も減るし、CO2の発生も抑えられるし、価値に変わる。私たちバイウィルが実際に協力することで取り組みが加速する。こうして、いかに脱炭素の取り組みが加速するか(資料の向かって左側)、いかに価値に変わるか(資料の向かって右側)の2つを、地域の皆さんと協力して作っていく。これが、今後取り組んでいきたいことです」

「今後」と言いつつも、下村さんにさらに伺うと、なにかものすごいスピードで既に動いていることが分かります。例えば、

- 資料の2-2は事例ができたので普及させるターン

- 左側の1-1はもうやっている

- 1-2はまず林業から進めていくことは決めている、具体的なテーマももう決まる

- 1-3については、省が関わったり法整備が必要だったりするので明確な時期が未定ではあるものの2年以内には新しい枠組みを国と作っていきたい

とのことです!

圧倒的なスピード感と深さ、全社的な行動力。その根底にある下村さんの「人のために。周りを喜ばせたい、良くしたい」という仕事への姿勢。脱炭素の世界に、ものすごい方が表れたと感じます。2025年、さらに地域の脱炭素活動が大きく進化していきそうです。

下村さん、たくさんのお話を本当に有り難うございます!

以上(2025年5月作成)